Memorias vividas (capítulo 4)

Cuando una galleta María era un manjar

Nació en una era convulsa, en plena república, en vísperas de varias guerras. Tiempos de dificultades, sacrificios y esfuerzo. Así fue la vida de Antonio Díaz Carro y así la recuerda

En los años 40 la comida era muy escasa. Nuestra propia contienda y la Segunda Guerra Mundial habían originado una autarquía que dificultaba la adquisición de productos alimenticios. Sin embargo, en El Bierzo nos íbamos arreglando, mal que bien, gracias al autoabastecimiento que reportaban nuestros propios huertos, que aquí llamaban linares. Las viñas, frutas y castañas paliaban la tremenda escasez de aquella época. Claro que no todo el mundo disponía de estos beneficios.

La carencia se hacía extensible a infinitas cosas. Algunas, tan corrientes hoy como unas simples galletas María, eran consideradas entonces como auténtico manjar. ¡Y qué decir de los mantecados de Astorga! Sólo cuando llegaba algún pariente o amigo de visita nos regalaba una de aquellas curiosas cajitas de madera, que luego se reutilizaban para otros usos.

En las ciudades la situación era aún peor. Sencillamente, se pasaba hambre. Un tío de mi esposa, de Oviedo y con tan sólo 8 años, encontró en el campo una cabeza de jato o ternero y, como pudo, lo llevó escondido a casa para gran satisfacción de toda la familia. En Madrid, un antiguo maestro de La Omaña adquirió en un pueblo la cabeza de un burro, que también llevó a hurtadillas a su casa con la intención de aderezar varios cocidos… ¿madrileños?

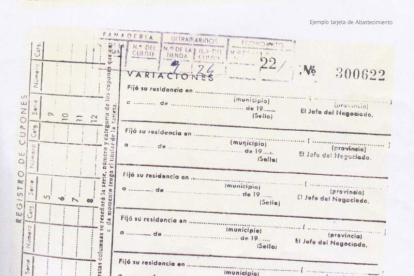

Todavía conservo mi cartilla de racionamiento de la que disponía cada miembro de la familia. Era necesaria para que el establecimiento correspondiente proporcionara, al precio estipulado, algunos productos básicos como aceite, arroz, azúcar y otros. También tabaco para fumadores.

Por aquel entonces, el azúcar me producía cierta intriga. En casa lo guardaban en una lata tan vieja que ya había perdido los dibujos de sus cuatro caras (no abundaba este tipo de recipientes). Era azúcar moreno, de color miel y se movía como si tuviera brugos; una especie de melaza o azúcar sin refinar.

Tal escasez conducía inexorablemente a un aprovechamiento integral de todo. No se tiraba nada. Mi familia tenía un comercio que recibía la mercancía en cajas. La madera se utilizaba tanto para prender la lumbre como para cualquier manualidad o chapuza casera, las puntas había que sacarlas una a una y enderezarlas a martillazo limpio (tal menester me fue adjudicado y sabe Dios que a la encomienda dedique algún tiempo),se decía que todos los clavos de España habían sido enviados a Santander para su reconstrucción tras el incendio que asoló la ciudad. Las cajas de cartón se vendían al chatarrero. Primero lo hicimos mis hermanos y yo ¡y después mis hijos!

Los escasos desperdicios de comida, las sobras, se echaban a las lavazas, que servían para alimentar a los puercos. Así, cuando pasaba el carro de la basura, sólo quedaba la opción de parafrasear a Groucho Marx con la célebre sentencia que decía: «Hoy no queremos nada». Poca cosa podía recoger, si acaso las cenizas de estufas y cocinas y ni eso, porque también se utilizaban para cubrir el barro y los baches de la calle, que estaba sin pavimentar.

Los ayuntamientos ubicaban en los accesos a las ciudades unas desvencijadas casetas que llamaban fielatos. Una especie de aduanas en las que los consumeros controlaban la sanidad de los productos alimenticios; al menos, eso decían sobre el papel, aunque en realidad sólo servían para cobrar tasas por todo lo que entraba. Estaban abiertas de sol a sol y eran, como es lógico, muy impopulares. De ahí que la gente ingeniara toda clase de artificios truculentos para pasar la mercancía. Las mujeres, con sus largas faldas, lo tenían mucho mas fácil.

En los municipios que no disponían de casetas había un fielato interior. Recuerdo que en mi pueblo estaba en la casa consistorial. Un gran cartel de tonos grises anunciaba ‘Admon. de arbitrios y consumos’. Tal nombre me tenía intrigado y aunque busqué explicación consultando a mi padre, no disipé las dudas hasta bastantes años después, cuando comencé en Madrid los estudios de Derecho Administrativo y Tributario.

De aquellos años de estudiante universitario conservo la imagen de las veces que en la estación del Norte (Príncipe Pío) me abrieron la maleta. Quizá alertados por el aroma que desprendía algún que otro chorizo de mi tierra.

De esta década de los 40 mantengo recuerdos permanentes, enojosos y desventurados. Pasaba bastante tiempo en casa de una vecina y su hija. Ellas me entretenían con el juego de las figuras que se proyectan sobre la pared cuando pasaba alguien por la calle como consecuencia de la luz filtrada a través de una rendija del balcón. También me engatusaban con un aparato de cartón, una especie de visor en el que se reflejaban bellos parajes o grandes monumentos de las ciudades más importantes (la torre Eiffel, el arco de Triunfo…).

Eran ratos agradables que me reportaban cierta confortabilidad. Pero llegaba la hora de los partes, como llamaban entonces a los informativos radiofónicos, los partes de guerra. Y la amabilidad se convertía en histeria. La madre, una señora ya de cierta edad, viuda y de pelo blanco, se ponía como una hidra al escuchar noticias sobre Franco y el Régimen.

–¡Asesinos! gritaba, al tiempo que por los ojos destilaba lágrimas de hiel.

Habían fusilado en junio del 36 a sus dos hijos varones, solteros, treintañeros y mecánicos de profesión. ¿El delito? Pertenecer a agrupaciones de izquierdas. Con ellos había alcanzado cierto ‘bienpasar’. Y la tranquilidad se le negó de repente al quedarse sola, con su hija, que padecía una discapacidad. Murió con su rabia en la indigencia. La familia desapareció por completo. Sólo queda de ella este sentido recuerdo.

La mayoría de las familias padecieron tragedias similares. Largas condenas en presidio, que no terminaban nunca. Muertos en uno y otro bando y hasta en los dos. Mi familia no era una excepción y optó por decretar el silencio total ante cualquier comentario, discusión o referencia de carácter político. Este mandamiento se cumplió siempre.