Día 51

Vértigo

vertigo

Yo lo que tengo es vértigo. Y mira que me gustan las alturas. Nada del ‘Síndrome de la Cabaña’, así le llaman a ese fenómeno que sufren, o más bien disfrutan estos días, quienes está tan a gusto entre cuatro paredes que no quieren salir al mundo exterior. No vaya a ser que les atrape otra vez el estrés.

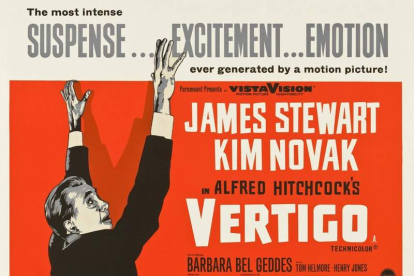

No es miedo a asomar la cabeza fuera de casa. No es agorafobia lo que me ocurre; la aprensión que producen los espacios abiertos. Ni temor a las multitudes. A que me estornuden por la calle durante el paseo de las ocho. A que me rocen sin pretenderlo. No es aprensión, no. A mí lo que me pasa es que me encanta subir a los edificios más altos; fui feliz el día en que conseguí viajar una semana a Nueva York y oteé el horizonte luminoso de la Gran Manzana de noche desde el Rockefeller Center y por la mañana en las últimas plantas del legendario Empire State. Me pierde pisar los miradores más salvajes; qué ganas de echar un vistazo al Gran Cañón de Colorado o las cataratas del Niágara. Qué ganas de volver a Las Médulas. Me gusta observar el paisaje, sí. Pero luego, cuando estoy en lo más alto de una terraza, miro hacia abajo en un descuido y por momentos parece que me vaya a suceder lo mismo que a James Stewart en aquella película de Hitchcock -aunque el nombre correcto no sea vértigo, que es la consecuencia, sino acrofobia- y siento un cosquilleo en el estómago; la impresión de que el suelo se aleja bajo mis pies y nada me sostiene.

A mí lo que me pasa, está claro, es que tengo muchas ganas de volver a viajar como antes. Y el paseo de las seis de la mañana, o el de las ocho de la tarde, a solo un kilómetro desde mi casa, todavía me parece un parche muy triste.

Esta mañana abrí la ventana del salón muy temprano, vivo en un sexto ya lo saben, y miré hacia las montañas azules, a lo lejos. Y ni una mota de contaminación.

Después acerqué la vista hacia los tejados de la ciudad, el rascacielos de La Rosaleda, con esa forma de pieza de Tetris tan extraña, como si le hubieran dado un codazo a la base del edificio, que marca la línea del horizonte de Ponferrada. Seguí hasta la torre de la iglesia de San Ignacio, donde suelen tocar la campana a las ocho de la tarde, y a los árboles del parque de la Concordia, más cerca. Bajé los ojos hacia las últimas huertas, a este lado del río, y algún vecino se afanaba en retirar los plásticos de los invernaderos improvisados que han protegido a los cultivos de la helada este invierno. Me entretiene mirar por la ventana, como a todo el mundo. Pero no hacia las casas de mi barrio, igual que hacía Jimmy Stewart en otra película indiscreta de Hitchcock. No soy un voyeur, aunque el genial director inglés nos convirtiera a todos los espectadores en mirones, y esa fue una de las claves de su éxito. A mí lo que me gusta es mirar más lejos.

Y de repente, mientras uno de mis vecinos empujaba una carretilla en la huerta, fui consciente de lo alto que está mi edificio, de lo lejos que se encuentra el suelo, bajo mis pies. Pensé en el tiempo que aún tiene que pasar para que volvamos a entrar en una sala de cine a ver un clásico de Hitchcock en la gran pantalla, por ejemplo. A un concierto de rock. O al Teatro Bergidum. Y tuve que levantar la vista de nuevo hacia las montañas azules, a lo lejos