En el recuerdo | Eloy García Díaz

Cinco años sin Carro Celada

Sacerdote, periodista, poeta, profesor... Tenía una amplia carrera y acababa de dejar la dirección de la revista «Ecclesia», cuando un infarto de miocardio se lo llevó a traición un 29 de julio del 2005.

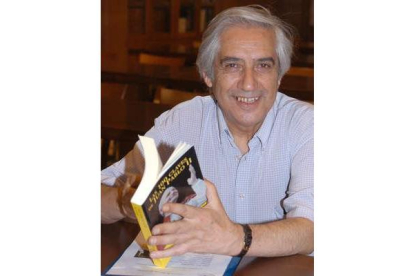

Imagen de archivo de José Antonio Carro Celada con el libro de Eloy García en las manos.

El 29 de julio del año 2005 fue un ajetreado día de vacaciones. Habíamos planeado un viaje a Grecia porque nos hacía ilusión recorrer con nuestra hija Ana los mismos lugares que habíamos visitado mi esposa y yo en 1987. A primera hora de la mañana atracamos en el puerto del Pireo, tras un breve crucero por Creta y las islas Cícladas y del Dodecaneso. En Atenas hacía un calor infernal, así que decidimos descansar en el hotel y acercarnos al Ágora cuando empezara a remitir. Al caer la tarde, fatigados de corretear, nos sentamos bajo los árboles que rodean la iglesia bizantina de Agios Apostolos. Cenamos en una taberna y nos retiramos pronto al hotel, para madrugar al día siguiente y proseguir nuestra ruta.

Eso hacía yo el 29 de julio. Repasé todos esos momentos cuando al llegar a Madrid, el cuatro de agosto, tropecé en Ecclesia con un titular inesperado: «Ha fallecido José Antonio Carro Celada». Bajo el titular, una foto de José Antonio con mi libro Las 100 claves de Juan Pablo II , que habíamos presentado en la Asociación de la Prensa antes de su muerte. Mi primera sensación fue de incredulidad ante una noticia tan brutal. Hoy la muerte de José Antonio me resulta aún inexplicable.

Nos conocimos en marzo de 1979. Él era un veterano periodista que acababa de ser nombrado redactor jefe de Ecclesia . Yo era el más joven y el más inexperto de la redacción. Ambos leoneses: él de Astorga, yo de San Pedro de Trones. Formamos un buen equipo.

Mi mesa estaba junto a la de José Antonio. Descubrimos que compartíamos unas cuantas cosas, además de nuestra patria leonesa, por ejemplo amigos comunes o el nombre de su padre y el mío, Eloy. Fue para mí un maestro en el periodismo y en la vida.

La afición a la música. Él tenía una magnífica colección de vinilos cuando yo empezaba a comprar los primeros LP. Me llevaba mucha delantera: yo estaba en Bach cuando él ya escuchaba a Penderecki. Me recomendaba discos. Me hablaba entusiasmado de las vanguardias -Schoenberg, Messiaen, Ligeti- y yo ponía mucho empeño, pero no lograba pasar de Stravinski. Siempre que nos veíamos hablábamos de ello: su entusiasmo por la música contemporánea y mi incapacidad para comprender las nuevas tendencias. (Mientras escribo estas líneas, escucho el Cuarteto para el fin de los tiempos, una meditación sobre la eternidad inspirada en el Apocalipsis de San Juan. Ya ves, José Antonio: soy obstinado).

A él le debo mi honda relación con León. Creo que hasta entonces me sentía gallego y leonés a partes iguales. Los de la raya hablamos el chapurreado, mezcla de gallego y castellano, y tenemos el corazón partido entre las dos comunidades. Pues bien, José Antonio me ayudó a esclarecer mi identidad: me recomendaba libros que luego encargaba a la librería Pastor: la Historia de León, de Manuel Risco; el Catálogo Monumental de León, de Gómez Moreno; el tomo XVI de la España Sagrada, dedicado a la diócesis de Astorga, del padre Enrique Flórez. Me hizo descubrir a Luis Mateo Díez, Julio Llamazares, Raúl Guerra Garrido... Por él me enteré de la existencia de Antonio B. El Rojo , la novela de Ramiro Pinilla, de la que conseguí un par de ejemplares en la librería Arriba y Castro de Ponferrada. Uno de ellos se lo presté a Luis del Val, pues tenía y tengo la certidumbre de que la historia de ese personaje de la Cabrera de posguerra debería llevarse al cine. Gracias a él descubrí los imperiales de La Bañeza, los canutillos de crema de Astorga, el cocido maragato, la sopa de trucha y hasta las ancas de rana.

Era un magnífico conversador que sabía de todo pero que no se vanagloriaba de nada. Hablábamos durante horas, a veces tomando unas cervezas a la salida de Ecclesia, en la taberna Andújar o en la cafetería Esquerdo, otras en largas sobremesas en casa de Manuel de Unciti o de Juan María Laboa. Recuerdo en particular nuestras cenas en La Ribera del Miño o en el Asador de Aranda, en compañía de Joaquín Luis Ortega y de Emilio Zuñeda, en las que Joaquín nos deleitaba con las historias de su vida de estudiante en Roma, en los años del neorrealismo.

Pasaba el tiempo. A Joaquín Luis Ortega lo nombraron portavoz de la Conferencia Episcopal Española y Emilio Zuñeda se fue al Ya. José Antonio Carro pasó a ser director de Ecclesia y yo fui su redactor jefe entre 1990 y 1993. Pusimos en marcha proyectos utópicos, como el malogrado Anuario de la Iglesia en España y vivimos algunos momentos complicados en los años oscuros del cardenal Suquía y del nuncio Tagliaferri, que él siempre afrontó con enorme dignidad humana y profesional. Porque además de un magnífico escritor y periodista, era tolerante, generoso y bueno.

De esos años recuerdo la mañana del 25 de marzo de 1992, cuando fuimos a recibir a los mineros de Laciana a la entrada de Madrid. Pienso en aquellos hombres cantando Santa Bárbara bendita junto al Arco de la Victoria y siento aún una sacudida de emoción y de ira.

Dejé Ecclesia ese año, pero seguimos viéndonos. A comienzos de ese mes de julio del año 2005 lo llamé para que presentara mi libro. Se disculpó amablemente: pensaba irse de vacaciones y antes quería dejar preparadas sus colaboraciones para Radio Nacional y la COPE. Pero, me prometió que asistiría al acto. Cumplió su palabra. Ahí lo tienen, con el libro en las manos. Luego nos fuimos a comer a Guisando. Fue una comida entrañable. Nos despedimos en la calle Ortega y Gasset, que se derretía aquel viernes al sol.

Trece días más tarde moría José Antonio en el hospital de la Princesa de Madrid, mientras yo me achicharraba bajo el sol de Atenas.