Islas Palaos y Vegamián

El drama de la película de Xavier Beauvois De dioses y hombres reactivó mi memoria. Como en los cuadros dalinianos apareció el cardenal Lustiger apagando con lentitud y religiosidad martirial, en la catedral de París, los siete velones que rep

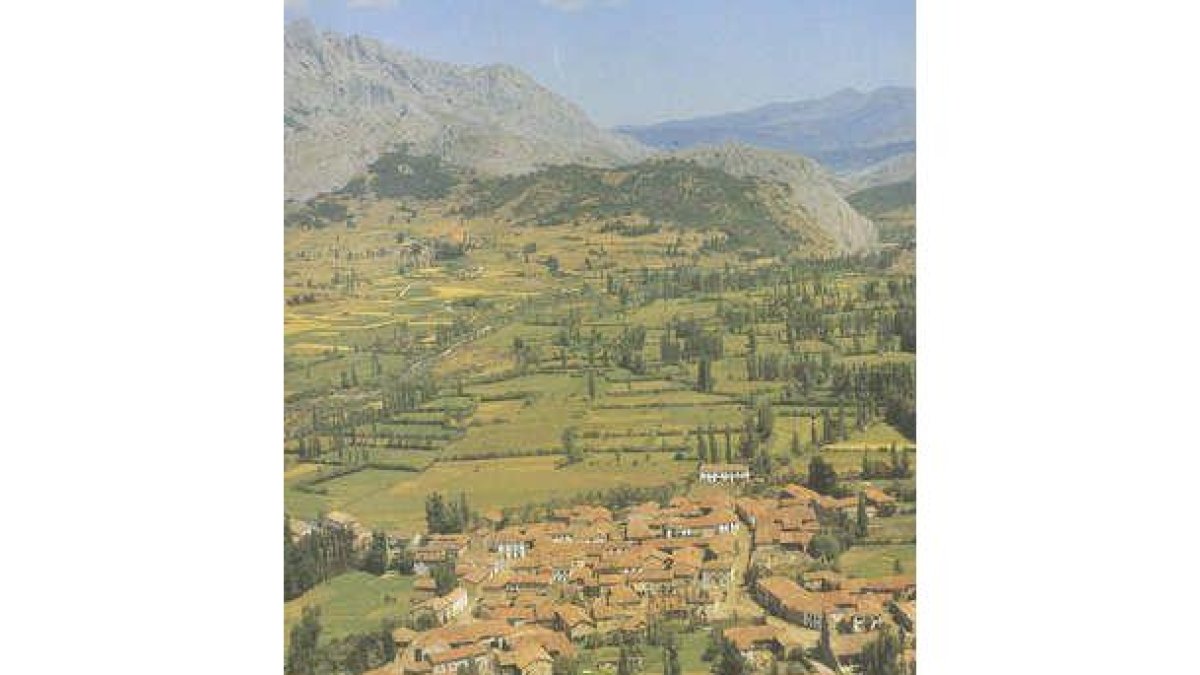

Vegamián y su valle antes de ser anegados por las aguas del pantano. Aquí nació Elías Fernández Gonz

A su vez, mis recuerdos revivieron otra tragedia

inédita, que tuvo lugar en las Islas Carolinas del Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial: la degollación de seis jesuitas españoles, dos de ellos leoneses, P. Elías Fernández González nacido en Vegamián y Marino de la Hoz del Canto oriundo de Joarilla de las Matas. Tragedia olvidada y sepultada en nuestra Tierra de Campos o en el pantano del Porma. La lejanía y el silencio actuaron como factores nebulosos de una historia que hoy pretendo alumbrar y divulgar. Me centraré únicamente en Elías Fernández González. Los familiares Isidoro de la Fuente y Marina Bayón me han proporcionado la documentación oxidada y amarillenta de sus cartas y la narración, a modo de leyenda, de sus avatares por Vegamián y el Pacífico. Todo ello me ha llevado a un historial, a una crónica singular, extraña e infausta.

Elías Fernández González nació en Vegamián el día 13 de diciembre de 1880. A finales del siglo XIX y mediados del XX, Vegamián era la cabecera municipal de un valle surcado por el río Porma. Su superficie de 76 km 2 agrupaba a doce entidades diseminadas junto al cauce y sobre las laderas verdes. Inviernos dilatados en nieve prensada; primaveras amarillas, nebulosas y turbias por la brisa de las montañas todavía blancas en sus crestas; montes de Pardomino; urogallos y truchas se confundían con la Villa de Vegamián y sus pedanías. En el epicentro, bullía la vida administrativa, comercial y romera de la ermita de san Antonio de los poblados del ayuntamiento. La agricultura y ganadería sostenían la vivencia y, a veces, la supervivencia de aquellas gentes endurecidas por el hielo y la tibieza idílica de la montaña y el valle.

Elías Fernández, hijo de Fructuoso, de raíces hundidas en la villa y de Petra, procedente de Lodares, vio la primera luz entre celosías de muerte. Allí, junto a la palangana del parto, fue bautizado «en caso de necesidad» por un labriego inquieto y religioso que se llamaba Celedonio García. Vivió la niñez en la vaguada profunda. A los 12 años, ingresó en la preceptoría de Lois. Permaneció cuatro años, aprendiendo los rudimentos de latín y letras, bajo la vara de dómines y preceptores. A los 16 años, abandonó Lois. Retornó a Vegamián, donde se dedicó de lleno a la agricultura y pastoreo durante diez años. En romerías y fiestas de las aldeas y villas del Porma y del Esla, se enamoró de una esbelta moza de Corniero, con la que se casó a los 26 años. A punto estaba de nacer su primer hijo, cuando le sorprendió la desventura. Se encontraba en la feria del Riaño hidrocutado por las aguas pantanosas, vendiendo los productos que cosechó en el otro valle. Ululó la habitual carabiella de aquellos montes de hayas y robles y su aviso inoportuno le hizo retornar, a toda prisa, a Vegamían. El parto se había adelantado. La esposa y el hijo habían muerto, en medio de capilotes recién abiertos.

La niebla, pegada al Porma, lo sumió en la sinrazón de la vida o de la muerte y, en ese oscuro momento, revivió en él aquella vocación que lo había llevado a Lois. A los pocos meses, dejó Vegamián. El 7 de diciembre de 1908 ingresó en el convento de los jesuitas de Carrión de los Condes. Terminó el noviciado en 1910. Estudió humanidades en Burgos (1910-1912), filosofía y teología en Loyola y Osma (1912-1919), tercera probación y sacerdocio en Barcelona (1919-1920). Partió para Santiago de Cuba. Allí (1920-1926) ocupó los cargos de administrador y profesor de la Residencia-Colegio de Jesuitas. A su vez dirigió la escuela dominical.

Rumbo a las Islas Carolinas

Elías Fernández González llegó a las Islas Carolinas el día 18 de noviembre de 1926. Estas, archipiélagos perdidos de la Micronesia, fueron descubiertas el 22 de agosto de 1526 por el navegante y aventurero Toribio Alonso de Salazar. El almirante Villalobos las incorporó al llamado Imperio español en 1543. Su anexión definitiva se produjo en 1686. Fueron bautizadas, en honor del monarca contrahecho e impotente Carlos II, con el nombre de Carolinas. Permanecieron bajo dominio español hasta el 30 de junio de 1899, en la cual fecha fueron vendidas a Alemania por 25 millones de pesetas. España había perdido Filipinas y fue incapaz de sostener la soberanía sobre las Carolinas. En 1920, terminada la Primera Guerra Mundial y derrotada Alemania, pasaron a dominio japonés. Durante los últimos meses de 1944 y principios de 1945, tiempos finales de la Segunda Guerra Mundial, fueron conquistadas por los americanos, quienes no pudieron impedir las matanzas japonesas en ellas.

La vida de Elías Fernández, en Palaos, islas occidentales Carolinas, discurre, durante 19 años, bajo el dominio de Japón. El archipiélago de Palaos o Palau está formado por 100 islas volcánicas o coralinas. Cuando Elías llegó allí en 1926, la población apenas rozaba los 8000 habitantes diseminados en un territorio de 487 km 2 . En una de sus cartas nos dice «que antes de haber aprendido la lengua de los nativos, un ciclón destruyó la rudimentaria iglesia y la casa vivienda». Entonces emergió el hombre del Valle sumergido, de las manos callosas y oficios dispares los cuales había aprendido de joven en Vegamián. «He hecho de carpintero, albañil, mozo de carro, pala y azadón...» Nunca dejó de ser un montañés leonés trasladado a otras montañas que eran arrecifes de coral en el inmenso pantano del Pacífico. Convivió con las gentes isleñas, como un morador más, como una planta secular nacida en los pequeños valles carolinos. En la isla donde vivió, Korreor, y desde la que compartía la comprensión y la ayuda junto a otros compañeros, levantó su favela o gayola (palacio la llamaba él) con hojas de cocotero. Junto a ella izó, para congregar a las gentes, una torre singular: dos altos troncos enlazados de los que pendía una pequeña campana. La descripción que nos hace de su isla y la visión, que desde ella contemplaba, viene a ser la pintura de un paraíso, de un inmenso cuadro de Gauguin o de los colores incas de Guayasamín. «Cocoteros siempre cargados de fruto, carne y bebida, naranjos de agridulce naranja verde, racimos de abultados plátanos, rosales que diariamente florecen (...) la isla es un precioso mirador desde el que se dominan los islotes vecinos y el mar interminable por el noroeste, agitado por la brisa». Los 19 años que permaneció en Palaos fueron un incesante navegar de islote en islote en convivencia de identidad con los isleños. «Hacer el bien a manos llenas. Yo hasta ahora solo puedo considerarme como un obrero mecánico...». Un montañés de la nieve y los narcisos, convertido en un fornido pero inepto navegante. Cuando salió de Vegamián, su valle aún no se había convertido en un mar apresado y angustioso. Elías no sabía navegar en aquellas canoas que virtuosamente manejaban los carolinos. Estuvo bastantes años alargando la mano para pedir que lo trasladaran de una isla a otra, en especial a una de ellas donde estaban recluidos y aislados los leprosos. Siempre, claro está, con el limitado permiso de los militares nipones.

Los últimos años,

los últimos días

Estalló la Segunda Guerra Mundial en 1941. En febrero de 1944, comenzó la ofensiva aeronaval americana sobre el archipiélago de Palaos. Fueron días y meses de zozobra, inquietud y miedo. Los kamikazes de tierra, aire, y mar desvainaron sus armas y practicaron técnicas marciales y seculares de violencia y muerte. Elías Fernández, durante casi un año, ya no refleja, en sus cartas, la angustia que le había producido la Guerra Civil, en su patria, con sus noches de lobos y lunas. Son cartas en las que las letras nos hablan de su vida, no como la crónica de una muerte anunciada, sino de la muerte tras los talones que va escribiendo la crónica. Misivas desoladoras, en las que narra el abandono progresivo de sus fieles; la negación del favor de la chalupa; el aprendizaje forzoso de técnicas de náutica para navegar de isla en isla, en su propio bote construido con sus manos; los cacheos continuos de los japoneses; el olor a pólvora; el ruido infernal de aviones y cañones... Un año en el corredor de la muerte de los estrechos isleños.

En el mes de diciembre de 1944, los seis misioneros de Palaos fueron detenidos y encerrados en la prisión de la isla de Korreor. Allí permanecieron durante un mes. Allí sufrieron interrogatorios interminables y torturas inconfesables al ser considerados como espías y exploradores de los americanos y de otra religión distinta a la del Mikado.

El jefe japonés de las islas, Miyazaki, los condenó a muerte. De Korreor fueron trasladados a la isla de Babeldaop. Permanecieron prisioneros en una choza particular durante cinco días. Al amanecer del sexto, los trasladaron a la orilla del mar, junto a un manglar donde habían abierto una fosa entre raíces de agua salada. En el borde de la oquedad, los obligaron a arrodillarse con las manos atadas a la espalda. Seis expertos samuráis, kamikazes de muerte, cortaron de un solo tajo, con espadas de plomo, las cabezas de los detenidos y empujaron, con el pie, los cuerpos al interior de la hoya. Aquella corpulenta humanidad de Elías Fernández cayó junto al enjuto Marino de la Hoz, leonés de Joarilla y alma incansable de la misión. Era el día 15 de enero de 1945.

La luz del sol del oriente y las amables aguas del Pacífico penetraron en la tierra-arena removida. Nadie dio publicidad a sus tumbas. Quedaron anegadas entre olas, como el pueblo que vio nacer a Elías en las aguas irisadas del Porma. Misioneros de las islas, escondidos, humildes y sencillos. Sartre dijo que dios era la nada de los hombres. Será mejor decir que dios, en las altas teocracias, es la justificación de sus delitos y crímenes. Las teocracias no se suicidarán a sí mismas, pero el Mikado, el emperador descendiente directo de la divinidad Amaterasu, teócrata al estilo islámico o monoteísta, proclamó ante su pueblo, con vergüenza testicular, que no era dios, sino un hombre cualquiera. Entonces se acabó la farsa. Los decapitados vinieron a ser los nuevos dioses de la humanidad.

Conmoción en Vegamián

Los americanos notificaron al Gobierno Español la muerte de los misioneros. En un febrero nevado de 1945, llegó la comunicación al cuartel de la guardia civil de Vegamián. A los dos días se celebró, en la parroquial de Santa Marina, un funeral de gloria martirial por Elías Fernández, un encuentro cargado de tristeza y emoción de todos los pobladores del valle, que ya sentían en sus carnes la caricia traidora del pantano. Marina Bayón Fernández me cuenta que ella fue la última en abandonar Vegamián junto a su hermano. Fue el día 18 de diciembre de 1967. Más de un metro de nieve cubría el valle. Llegó la guardia civil con una pala y dos camionetas. Abrieron el camino y los trasladaron a Boñar. De allí a León y Madrid. Una hermana religiosa escribió a Juan Pablo II. Le suplicó el reconocimiento del martirio de Elías Fernández. El silencio administrativo, como siempre, pone fin a este relato. A Juan Pablo II, papa teócrata, lo beatificarán en mayo. A Elías Fernández lo alumbrarán las estrellas del Pacífico y lo protegerán la sombra de los cocoteros y el reflejo de la luna en las aguas del pantano de Vegamián.